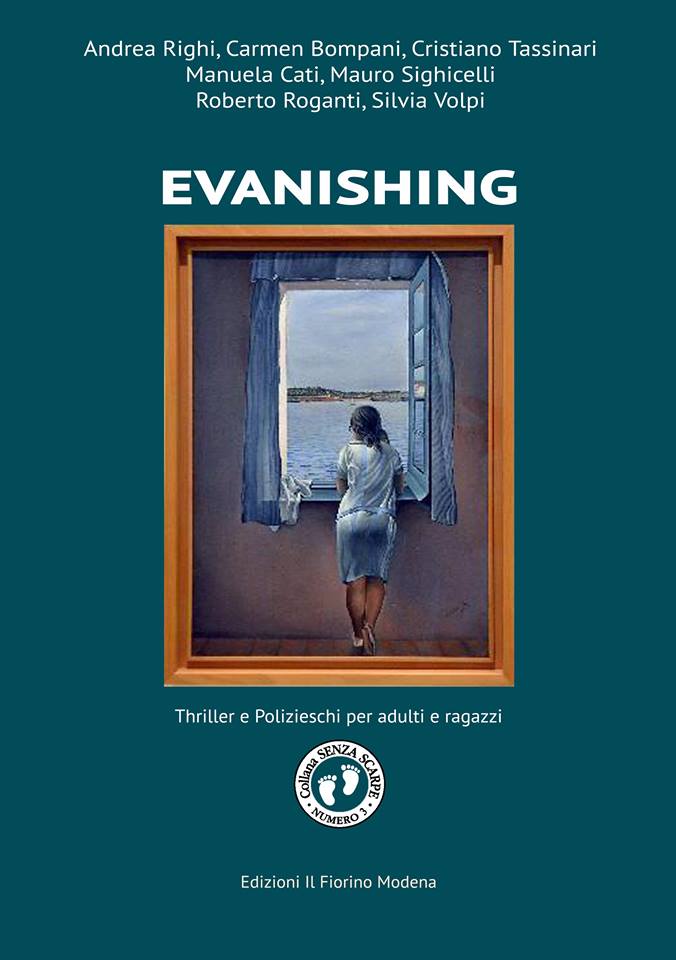

Dal mio cassetto dei desideri e delle scritture, riemerge il racconto *La collana di rose bianche“, scritto nel 2007 e ambientato alla Reggia di Venaria. Finalmente prende corpo, nero su bianco, nella raccolta “Evanishing“, in uscita ad inizio ottobre per i *tipi* del Fiorino di Modena.

Categoria: News

Le mie news.

Migranti, le diverse facce della stessa crisi

Diverse frontiere, diversi paesi coinvolti, diverse facce di una stessa crisi, europea, dei migranti.

In Italia

Fino al 2014 è sembrato un problema quai esclusivamente italiano e – nonostante l’aumento degli arrivi via mare dalla Libia – diversi governi europei rifiutarono di finanziare l’operazione Mare Nostrum, poi rimpiazzata da Triton dell’agenzia europea Frontex.

Ma dopo la “rotta dei Balcani” dell’estate 2015, Grecia, Ungheria e Germania diventarono mete alquanto allettanti per i migranti in fuga dalla Siria e da altri paesi.

Ricordate gli striscioni alla stazione di Monaco di Baviera con scritto “Welcome Refugees“?

Il 2016, tuttavia, fu un anno record di sbarchi di migranti arrivati in Italia provenienti dalla Libia, un dato – riferimento soltanto ai primi otto mesi – che rimase molto alto anche per il 2017 e che crollò drasticamente nel 2018, grazie all’accordo con la Libia siglato – nell’estate 2017 – dall’allora mnistro degli esteri Marco Minniti e per effetto della recente chiusura dei porti decisa da Matteo Salvini.

In Spagna

Il raffronto delle statistiche italiane con quella della Spagna nello stesso periodo e riferite a tutti i 12 mesi di ciascun anno – evidenzia un netto disequilibrio: nel 2016, in Spagna, sono arrivati migranti in numero sette volte inferiore all’Italia, invertendo la tendenza nel 2018 – con l’arrivo della sinistra di Pedro Sanchez al governo – arrivando quota 29.541 nei primi sei mesi e superando il numero dei migranti accolti in Italia.

Il caso della nave Aquarius arrivata a Valencia è stato emblematico.

In Ungheria

Uno dei paesi più contrari all’accoglienza dei migranti è l’Ungheria di Viktor Orbán: il numero dei richiedenti asilo a Budapest è calato notevolmente negli ultimi tre anni, passando dai 29.432 del 2016 agli appena 453 del 2018.

Stiamo parlando di numeri bassissimi, anche perchè dopo l’accordo con la Turchia di Erdogan, l’Ungheria è fuori dalle mappe della migrazione di massa.

Frontiere magiare che, per i migranti, Orbán continua a voler mantenere chiuse.

Papa Luciani, l’uomo giusto nel momento sbagliato

di Luca Colantoni, Euronews

Era il 26 agosto del 1978. Sono passati 40 anni dal giorno in cui veniva eletto Papa l’allora Patriarca di Venezia Albino Luciani. Giovanni Paolo I rimase in carica soltanto 33 giorni, ma le cronache insegnano che ogni Papa ha la sua personalissima storia, il proprio modo di intendere il ruolo che il Conclave gli impone, la propria umiltà. In questo caso la stessa Humilitas che lui volle scritta nel suo stemma papale.

Similitudini. 40 anni dopo appaiono molto evidenti i punti di contatto tra Giovanni Paolo I e Papa Francesco e non solo per il chiedere alle persone di non dimenticarsi di pregare per il Papa.

Mai successo, ad esempio, che un Pontefice si esprimesse in prima persona abbandonando quel vetusto plurale maiestatis che ergeva tra Santa Sede e Fedeli una barriera definitivamente polverizzata da Bergoglio con le sue telefonate a casa della gente. Ma ancora, la tenerezza, le accortezze verso gli ultimi che non riescono ad avere voce. .

Papa Francesco lo scorso anno lo ha proclamato venerabile e tra le prove raccolte c’è anche la testimonianza scritta resa dal papa emerito Benedetto XVI. La prima volta nella storia che un papa testimonia per la beatificazione di un altro Papa. Ed eccolo il filo conduttore che si espande. Da Bergoglio a Ratzinger fino a tornare indietro a Giovanni Paolo II. Un filo conduttore che si riassume con una sola parola: cambiamento.

Quella voglia di cambiamento ora normale che pero’ 40 anni fa all’interno della Chiesa fece diventare il Papa Timido, Albino Luciani l’uomo giusto, ma forse nel momento sbagliato.

Attenti a non diventare “malati di telefonino”

Il nome di questa vera e propria malattia è sconosciuto ai più: si chiama Nomofobia. Già la parola è complessa, formata dal suffisso -fobia (paura) e dall’abbreviazione anglosassone nomo (no mobile). E’ la cosiddetta Sindrome da Disconnessione: la paura di non essere connessi al nostro ormai gigantesco mondo virtuale, fatto di Facebook, Twitter, Google, Whatsapp e mille altri social media. In definitiva: una dipendenza patologica a tutti gli effetti. La definisce cosi DI.TE., l’associazione nazionale delle dipendenze tecnologiche (www.dipendenze.com/nomofobia). A volte penso di esserne stato colpito anche io, da queste dipendenza. I sintomi e gli effetti sono piuttosto evidenti, e sento di averli quasi tutti, anche se in quantità forse ancora controllabile. Almeno lo spero. Quali sono questi sintomi? L’uso regolare e continuo del telefono cellulare, l’oggetto ormai più maneggiato di tutti; l’avere sempre con sè uno o più caricabatterie, per evitare il “black-out” (senza corrente siamo un mondo senza speranza, altro che senz’acqua o senza petrolio!); l’ansia e il nervosismo (addirittura attacchi di panico!) che si manifestano quando la zona dove ci troviamo non ha segnale; il terrore all’idea di perdere il cellulare, con tutto il suo carico di numeri di telefono e di segreti messaggi in memoria; il monitoraggio costante dello schermo del telefono, ad un ritmo compulsivo, per controllare se sono stati ricevuti messaggi, chiamate, post, notifiche ai posti e via dicendo; il mantenere il telefono sempre accesso, 24 ore su 24; l’andare a dormire con il cellulare a letto; l’uso dello smartphone persino in posti poco adatti, come il bagno (o addirittura sotto la doccia), occultando – a volte – persino alla gentile consorte. Devo continuare?

Non andiamo oltre, non voglio farmi del male (come ho già scritto, qualcuno dei suddetti sintomi ce li ho anche io).

E gli effetti? A parte un certo rincretinimento generale, con la sensazione di avere la testa fra le nuvole del…web, ci sono anche effetti collaterali fisici piuttosto fastidiosi: dalla tendinite al polso da eccessivo uso di pollice e indice, con rischio persino di tunnel carpale – conosco qualcuno a cui è accaduto, e l’unica attività manuale che svolgeva era “smanettare” sul cellulare – al rischio di abbassamento della vista e persino al “text neck” (il collo da messaggio). Secondo Todd Lanman, neurochirurgo spinale al Cedars-Sinai-Medical Center di Los Angeles, ci sarebbe un numero crescente di pazienti giovani che registrano dolori dovuti ad ernie del disco o a problemi di allineamento vertebrale della colonna. Nei casi più gravi si assiste persino ad un’inversione delle curve delle colonna dovute al troppo uso del cellulare. Incredibile ma vero! In Brasile, addirittura, all’Istituto Delete (Cancella: sarà un caso?) di Rio de Janeiro hanno aperto la prima clinica per “malati di telefonino” (www.today.it/mondo/nomofobia-cosa-e-clinica-malati-telefono.html). Inutile sorridere, potremmo correre tutti il rischio di essere ricoverati: la dipendenza tecnologica è pericolosa, al pari della ludopatia (dipendenza da gioco) e di altre patologie comportamentali troppo spesso sottovalutate.

Siamo costretti ad essere connessi?

Mi ero ripromesso, durante l’estate, di staccare la spina almeno per una settimana, almeno per qualche giorno: non senza telefono, perchè è comunque un oggetto molto utile, ma senza tutte le applicazioni degli smartphone che ci “costringono” ad essere sempre connessi. Non ce l’ho fatto, lo confesso. Ma ecco un punto cruciale della discussione sulla dipendenza o sulla costrizione da telefoni cellulari: non è che siamo costretti dal mondo stesso a restare connessi? Non solo i temibili gruppi Whatsapp degli amici, delle mamme di scuola, dei colleghi di lavoro e via discorrendo, che se non rispondi in meno di un nanosecondo significa che “non vuoi rispondere“, ma anche gli obblighi della vita moderna: l’home banking delle banche, le registrazioni scolastiche on-line, le vacanze prenotate su Internet, gli acquisti su Amazon, la ricerca enciclopedica su Wikipedia, l’aggiornamento di stato su Facebook, i 280 caratteri di commento “cinguettante” su Twitter, le foto ritoccate su Instagram, ora persino le partite di calcio in diretta sul telefono, e pazienza se il segnale è debole e il pallone si…impalla continuamente!

Come potremmo vivere ormai senza tutta questa connessione? Per i professionisti dell’informazione, ormai, è impossibile. Qualche anno fa avevo un telefono normale, con Internet e tutto il resto, ma senza Whatsapp: ecco, non mi arrivavano gli inviti dei carabinieri alle loro conferenze stampa, perchè anche i carabinieri – altro che quelli delle barzellette di una volta – si sono evoluti e usano Whatsapp per tenere i rapporti con la stampa. Capito? Ed ecco che sono stato “costretto” ad acquistare un cellulare più moderno, di quelli della nuova generazione (una nuova generazione che, peraltro, cambia ogni 6 mesi, con un modello sempre più aggiornato di telefono: che business!).

Forse l’unica soluzione è quella di creare una sorta di “salvavita”: autoimporsi di spegnere il telefono ad una certa ora e non riaccenderlo più fino al mattino dopo e, magari, pensare ad una “dieta” che preveda il digiuno telefonico il sabato e la domenica, tanto per provare, no? Possibile? Resisteremmo? Confesso che, anche per me, sarebbe dura.

I bambini e gli smartphone

Ancor più dura, pensate un po’, è per i bambini. Un’indagine svolta ad inizio 2018 nel Regno Unito, riportata dal quotidiano The Independent, ha messo in risalto che la metà dei bambini, di età inferiore ai sei anni, utilizza il cellulare per circa 21 ore alla settimana. Le responsabilità, in questo caso, sono dei genitori, che molto spesso non badano a spese (comprando gli ultimi modelli) e, soprattutto, non utilizzano le dovute precauzioni. L’80% dei genitori intervistati dall’inchiesta britannica ha ammesso di non fare nulla per limitare l’utilizzo prolungato dello smartphone da parte dei figli, mentre solo il 25% ha deciso di bloccare l’utilizzo dei dati, consentendo cosi ai bambini solo di effettuare chiamate e inviare sms. Le conseguenze di questa cattive abitudini possono essere molteplici: non disattivare l’utilizzo dei dati, ad esempio, può costare una fortuna (se si pensa agli acquisti in-app con le impostazioni automatiche che non richiedono la conferma o la password), ma questo è nulla rispetto alle insidie nascoste nel web, come la pedofilia. Non a caso, gli psicologi dell’età evolutiva raccomandano ai genitori di essere attenti e monitorare costantemente le attività dei figli con smartphone e tablet. Sono in aumento, del resto, anche le patologie da sindrome dell’occhio secco, una disidratazione cronica della cornea particolarmente seria nei bambini e che può essere aggravata dall’uso continuo della vista sugli schermi luminosi.

Certo, i telefoni di nuova generazioni sono comodi, pensano i genitori. Cito due casi di cui sono stato testimone oculare (è proprio il caso di dirlo): una bambina di dieci anni che ha reclamato a tutti i costi l’ultimo modello di I-Phone, accontentata a furor di popolo dai magnanimi genitori, che hanno così giustificato il regalo per la decima candelina sulla torta di compleanno: “Almeno così possiamo sempre sapere dove si trova“. L’intenzione è buona, lo svolgimento no. A dieci anni non c’è bisogno di cellulare. Ne avevano un bisogno disperato, invece, quei genitori che, l’altra sera in pizzeria, non sapevano come fare a tenere buono il loro figlioletto scatenato di quattro anni. Poi, l’intuizione: il papà gli passa lo smartphone, lo connette su un sito di cartoni animati e il gioco è fatto. Il bambino è stato buono come un angioletto per tutta la serata. Ma non ha mai aperto bocca, come se non ci fosse. Come se fosse sul Pianeta Cellulare. E, allora, cosa è uscito a fare? Tanto vale restare a casa, no?

Cambiano i tempi, cambiano le tecnologie: dagli walkman agli I-Pod, dal Game Boy allo smartphone che fa tutto in uno. Temo che la tecnologia ci mangerà tutti, piano piano, con questa nuova dipendenza, sempre più subdola. E se proprio dobbiamo conviverci, almeno che ne siamo consapevoli.

IL GIGANTE CRUDELE, LA CITTÀ MUTA: IL GIORNO DOPO LA TRAGEDIA

di Luca Rolandi, “Famiglia Cristiana”

Genova è muta. Un silenzio irreale pervade le strade. Non c’è voglia di festeggiare il Ferragosto. Tutti sanno e sono tristi. Solo qualche turista, da via Garibaldi a piazza De Ferrari, s’abbandona all’ammirazione per monumenti che trasudano storia. La città si è svegliata ancora preda di uno degli incubi più tristi della sua storia recente. Alle pendici del Monte Figogna c’è il Santuario della Guardia, meta di tanti pellegrinaggi mariani dei genovesi: da lassù si vede lo scempio di una tragedia grande quanto quelle delle alluvioni che dal 1970 a 2012 hanno funestato la Superba, o grande quanto quella dei giorni bui del G8 o, ancora, degli incidenti in Porto.

Vista dall’alto, Genova è un groviglio di case, capannoni, snodi autostradali. Uno sviluppo irregolare fino a diventare selvaggio. Dalle 11.36 di martedì 14 agosto 2018, quando il Ponte Morandi s’è sbriciolato come un castello di sabbia, il dolore è ancora una volta piombato sulla città. Il bilancio più aggiornato parla di 39 morti accertati, di cui gli ultimi ritrovati nella notte tra il 14 e il 15 agosto, uno alle 3, uno alle 4, uno alle 5 e alle 7.30. Tra le vittime, anche un bimbo di 8 anni e due adolescenti di 13 e 16 anni. I feriti sono 16, 12 dei quali in “codice rosso”. «I dispersi sono 15 i dispersi», precisa il procuratore di Genova Francesco Cozzi. Sfollate decine di famiglie: in tutto, 664 persone. Affiorano le storie dei singoli: genitori con bambini diretti vero casa, a vacanza finita, ovvero felici di andare in ferie; il portuale, gli operatori delle pulizie d’origine albanese. Storie, cancellate in un attimo, come le vite di tre operai delle aziende sottostanti il viadotto, colpiti dai detriti del pilastro di cemento. Poi ci sono i miracolati, il vigile del fuoco calciatore dilettante, il camionista che è scivolato con il suo Tir giù dal viadotto e non riesce a parlare: lo sgomento è ancora grande, manca l’aria, il cuore batte troppo forte

Vite spezzate. Tutti sono alla ricerca di un perché un ponte come quello Morandi, vanto dell’ingegneria italiana degli anni Sessanta, costruito lungo una delle autostrade più importanti d’Italia, la A10 che collega il Levante con il Ponente ligure, possa crollare d’un fiato… Oggi è il giorno dell’Assunta, del cordoglio, del pianto e della preghiera come ha chiesto l’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco. In tutte le chise della diocesi si inovca Dio per i morti e per i vivi. La città è in lutto. Il sindaco, Marco Bucci, e il presidente della Regione, Giovanni Toti hanno impresso nei volti lo sgomento di tutti. Nei caruggi come nei quartieri che vedono il mostro fragile precipitato non è possibile parlare di altro. E’ venuto il premier, Giuseppe Conte, è annunciato l’arrivo dei ministri Toninelli e Di Maio.

Genova è ferita in ginocchio ma il suo grande cuore batte forte: i Vigili del fuoco hanno salvato vite, hanno ricomposto i corpi delle vittime (30 auto e due camion sono stati inghiottiti nel vuoto e sono precipitate sul torrente Polcevera), i medici sono rientrati dalle ferie, gli ospedali Villa Scassi di Sampierdarena, Il Galliera e il San Martino hanno operato tutta la notte per curare le ferite e le paure da choc gravissime di molte persone coinvolte. La Protezione civile, le comunità parrocchiali, il vasto mondo del volontariato ha accolto gli oltre 450 sfollati delle case schiacciate dal mostro.

Quel ponte non era più sicuro da tempo, si ripete oggi. Era da sempre in manutenzione. Progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, cui deve il nome, costruito tra il 1963 e il 1967, il Ponte di Brooklyn, così come lo chiamavano i genovesi, incuteva comunque sempre una certa paura: troppe impalcature, deviazioni, lavori in corso. Le polemiche sono divampate puntuali: ingegneri che avevano previsto guai seri, altri che difendono l’opera pur ammettendo che si doveva fare di più, la società Autostrade che si appella all’imponderabile, uomini di Governo che chiedono ai vertici di quella stessa società di dimetters. L’opera davvero non sembrava più in grado di reggere l’urto di un traffico sempre più intenso e pesante. Genova è stretta e lunga, le vie al mare compresse e sempre intasate: la città scoppia. Spesso sul ponte si formavano lunghe code verso l’innesto dell’A7 per Serrravalle-Milano, la Livorno e l’uscita di Genova Ovest. La Magistratuta ha aperto un’inchiesta che farà luce sulle cause del crollo oltre che sulle modalità.

Tocca all’antica Aurelia, ora, farsi carico da sola dei volumi di traffico. La Gronda, arteria viaria discussa (prevedeva un intervento a monte del porto di Voltri, avrebbe alleviato il via vai di auto, furgoni e Tir) non è mai stata realizzata. Le grandi opere, la manutenzione delle infrastrutture viarie, stradali, ferroviarie e ancora altro sono priorità e urgenza vitale per lo stivale. Genova è fragile. L’Italia è fragile.

Se vi interessa il futuro della Tav….

di Paolo Alberto Valenti, giornalista Euronews

Si chiama Federica la fresa gigante da 2400 tonnellate e una potenza pari ad 8 moti di formula uno che sta scavando il tunnel di base tra Francia e Italia ed è operativa sul versante della Maurienne.

L’opera di TELT

Oggi è in costruzione la sezione transfrontaliera della linea, per un totale di 65 km, di cui è incaricata la società binazionale TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin è il Promotore Pubblico responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della futura linea, merci e passeggeri, Torino-Lione). Questa sezione è compresa tra Susa in Italia, e Saint-Jean-de Maurienne in Francia.

Il tunnel

L’elemento principale della linea, anche il manufatto più complesso da realizzare, è il tunnel di base del Moncenisio, a doppia canna di 57,5 km (di cui 45 in territorio francese e 12,5 in territorio italiano) che collegherà le stazioni internazionali di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa, da cui si connette con la linea esistente in Francia e in Italia. Questa galleria di base, 150 anni dopo l’inaugurazione del tunnel del Frejus, trasforma l’attuale linea di montagna in una linea di pianura.

Il primo bilancio dello stato dell’arte lo spiega il Commissario Straordinario del governo per l’asse ferroviario Torino Lione, Architetto Paolo Foietta.

Un asse strategico

La Torino-Lione è il cuore del Corridoio Ferroviario Mediterraneo. La Commissione Europea è il primo finanziatore della Torino-Lione: il suo contributo è pari al 41,08%. Per la Regione Piemonte si tratta di un asse strategico capitale e per il Presidente Chiamparino non si può tornare indietro.

La Francia e l’Italia sono la seconda e la terza economia dell’Unione europea e sono rispettivamente il secondo partner commerciale l‘una dell’altra, precedute solo dalla Germania. Lo scambio economico coinvolge 40 milioni di tonnellate di merci all’anno, movimentate principalmente su strada, e rappresenta un totale di 73 miliardi di euro ogni 12 mesi, quasi il doppio rispetto al commercio della Francia con la Cina.

Tali scambi sono costituiti principalmente da prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti chimici e mezzi di trasporto. (FONTE: Elaborazione Eupolis Lombardia su dati ISTAT 2015).

VELO INTEGRALE SI O NO? ECCO COSA SUCCEDE IN EUROPA

di Eloisa Covelli, giornalista Euronews

Libertà religiosa o costrizione? Il velo islamico è un tema che divide l’Europa, ancora più se è integrale, perché nel qual caso subentrano anche motivi di sicurezza. E’ giusto o no consentire l’uso del niqab o del burqa in un periodo di allerta terrorismo?

Alcuni paesi, come la Francia, il Belgio, l’Austria e recentemente la Danimarca, hanno detto espressamente di no. Altri paesi come l’Italia si nascondono dietro a una vecchia legislazione che vieta genericamente il volto coperto per motivi di sicurezza.

Altri ancora hanno messo dei divieti attenuati. In Germania non possono stare con il velo integrale le funzionarie che hanno rapporti con il pubblico, mentre in Olanda è vietato in tutti gli uffici dello Stato, ma è consentito in strada.

E l’Unione europea cosa dice? La Corte europea dei diritti umani si è espressa nel 2017 su un ricorso di tre musulmane contro la legislazione proibitiva del Belgio. E ha dichiarato assolutamente legittimo il divieto.

Caporalato, un sistema “malato” che va cambiato

di Simona Zecchi, giornalista Euronews

La morte dei 12 braccianti, tutti migranti, avvenuta sulla statale 16 nei pressi di Lesina il 6 agosto, insieme a quelle verificatasi due giorni prima di altri 4 migranti lavoratori agricoli, a causa del violento scontro sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, sempre nel foggiano, ha riportato all’attenzione dei media un fenomeno che non smette mai di fornire dati preoccupanti.

“Il sistema del capolarato riguarda lavoratori italiani e migranti (divisi questi in comunitari ed extracomunitari: bulgari, rumeni e provenienti dall’africa subsahariana) e le condizioni di schiavitù riguardano tutti con delle differenze sociali fra lavoratori italiani e stranieri (in cui sono coinvolti anche i bambini di 12 anni soprattutto bulgari)”.

Lo ha detto il segretario generale della FLAI-CGIL, Ivana Galli, ai nostri microfoni che ha anche spiegato come funziona lo sfruttamento delle persone lungo la giornata lavorativa che contraddistingue i lavoratori del settore agricolo stagionale. Un sistema “malato, parallelo” oliato soprattutto da quelle aziende (non tutte) che, pur mostrando una situazione amministrativa regolare con dei lavoratori regolari alle loro dipendenze, permettono dinamiche di sfruttamento al limite della decenza umana. Vediamo nel dettaglio cosa succede, mentre nella parte audio si affrontano anche questi temi ma si approfondiscono tutti quegli aspetti che riguardano le aziende e le loro mancanze e le battaglie che la FLAI_CGIL, che combatte da anni per sensibilizzare istituzioni, aziende, comuni, regioni e associazioni.

Secondo il report della FLAI-CGIL su circa un milione di lavoratori agricoli, i migranti si confermano una risorsa fondamentale.

Lavoratori italiani e stranieri: trattamenti differenti ma per tutti c’è sfruttamento: nessuna tutela e nessun diritto garantito dai contratti e dalla legge; una paga media tra i 20 e i 30 euro al giorno; lavoro a cottimo per un compenso di 3/4 € per un cassone da 375Kg; un salario inferiore di circa il 50% di quanto previsto dai contratti di lavoro regolari.

Ogni cassone di prodotti raccolti corrisponde a 3,00 euro di compenso: un lavoratore straniero guadagna mediamente – su una giornata di lavoro che va dalle 8 alle 12 ore – dai 23 ai 25 euro. Importo che cambia per un lavoratore italiano che guardagna intorno ai 35/40 euro giornalieri. La situazione contributiva cambia anche in base al sesso, sia per gli italiani sia per gli stranieri: le donne guadagnano di meno circa 30 euro al giorno e subiscono anche abusi e attenzioni sessuali. A questi importi, ogni lavoratore deve togliere 5 euro per il trasporto e per i lavoratori stranieri, che devono appoggiarsi in tutto e per tutto ai caporali da cui acquistano anche beni di prima necessità: in tutto, per questi una 10ina di euro in meno dal guadagno giornaliero. Diverse aziende, cosiddette regolari, poi, che forniscono busta paga ai lavoratori stranieri e italiani iscritti agli elenchi anagrafici dell’Inps, che dunque non vengono presi su “piazza”, dichiarano importi maggiori rispetto a quello che viene loro dato realmente. E’ a questa cifra reale, più bassa, che vanno calcolati le sottrazioni per trasporto e cibo.

I lavoratori italiani (tra i quali molte donne), ormai fuori dai normali cicli produttivi italiani, partono dalle piazze dei Paesi o dei capoluoghi del sud, con autobus normali turistici, alle 3.30 del mattino e ritornano in media alle 18.30 della sera (le zone distano mediamente per i lavoratori italiani circa 250 km) approvigionandosi da soli per quanto riguarda il cibo; sono invece anche loro costretti a consegnare parte del guadagno (sempre 5,00 euro) ai loro caporali per il trasporto. Là dove invece nel contratto di lavoro è indicato che il trasporto deve essere a cura delle aziende. I migranti vivono per lo più nelle bidonville, ammassati e distanti dai campi di lavoro almeno 20 km in media. Quelli irregolari sono costretti a non uscire mai o quasi mai dalle strutture fatiscenti, che i migranti stessi si costruiscono da sé con mezzi di fortuna che trovano.

Criminalità mafiosa e modalità mafiosa dei caporali

La criminalità organizzata o agromafia si inserisce anche in questo sistema con i loro caporali, ma molto diffusa è l’organizzazione di singoli soggetti “sfruttatori del lavoro altrui”, afferma la Galli, che agiscono con metodo mafioso e che in caso di predisposizione di mezzi di trasporto da parte delle aziende con il finanziamento pubblico, impediscono a queste ultime di trovare la manodopera che gli è indispensabile per non perdere il prodotto al momento della maturazione. Tra i caporali ci sono anche i lavoratori stranieri, quando riescono ad acquistare dei mezzi di trasporto, sempre fatiscenti e non regolari e che operano lo stesso tipo di sfruttamento.

Dati:

Sono impiegati per il lavoro stagionale in provincia di Foggia in tutto 50mila lavoratori, il 50% dei quali è straniero (tra lavoratori comunitari ed extracomunitari); a questi si aggiungono circa 10/15mila lavoratori irregolari stranieri. A stagione vengono impiegati circa 4/5000 lavoratori a seconda del prodotto agricolo trattato, sui quali i caporali contano per il guadagno nero del trasporto.

Sono in tutto invece 1.050 milione i lavoratori in tutta Italia impiegati nel settore, tra cui 903mila stagionali e circa 400 mila sfruttati e sotto ricatto.

A differenza dei lavoratori italiani, inoltre, che tornano nelle proprie case a fine giornata, gli stranieri devono in tutto e per tutto affidarsi ai loro caporali che non hanno in genere attenzione per l’individuo e i loro diritti.

E’ un sistema parallelo, malato che – come ci riferisce Ivana Galli – se bloccato invece cambierebbe anche la situazione contributiva dell’Inps perché il sottobosco di inevaso di questo settore rientrerebbe. L’insieme dell’economia sommersa e illegale (Economia non osservata ndr) ammonta a 208 miliardi, il 37% (77 miliardi) proviene dal lavoro irregolare. Infine 4,8 i miliardi provenienti dal Business del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

La legge (in particolare la 199/2016) prevede tutta una serie di risorse per le aziende che si vogliono mettere in regola, ma la maggior parte di loro non agisce in questo senso perché dovrebbe dichiarare il numero di persone impiegate, se sono in regola e il tragitto che devono compiere.

Un altro dato da segnalare, a esempio in zone come Mondragone, soprattutto tra i bulgari, è la presenza di nuclei familiari ai quali è riservata la paga intera per tutti i componenti (50,00 euro da suddividere tra loro; tra di loro anche bambini di 12 anni).

Io, dei vaccini, mi fido. Del resto, quali sono le alternative?

Qualche settimana fa, allo scoccare dei 60 giorni di vita, più o meno, di mio figlio Santiago, l’ho portato a fare i primi vaccini. La prima “ondata” di vaccini (ne seguiranno altri, nei prossimi mesi) ha riguardato la vaccinazione contro poliomelite, difterite, tetano, pertosse, epatite B e H tipo B. Vaccini obbligatori, s’intende. Poi ce n’è qualcuno facoltativo, ma decisamente consigliato. Il prossimo che faremo (che farà Santiago) sarà il meningococco, per combattere la meningite. Non chiedetemi troppo, su come si fanno e su come funzionano: non sono un medico.

Ho fatto vaccinare mio figlio e non ho mai avuti dubbi in proposito, nonostante la grande battaglia – sociale, medica e pure mediatica – che si combatte ogni giorno, più sui social che nei laboratori, a dire il vero, tra i NO VAX, i contrari ai vaccini e chi, invece, è favorevole.

Personalmente, appartengo alla generazione di fine anni ’60, che porta sul braccio sinistro il segno del vaccino anti-vaiolo, cancellato qualche anno dopo. Non ricordo nessun dolore, nessun pianto e nessun dubbio (credo che succederà così anche per Santiago, che si è comportato bene, da vero ometto). E i dubbi non hanno mai attraversato la mente dei miei genitori, a quanto pare. All’epoca, i vaccini si facevano e basta. Ora, sicuramente, abbiamo a disposizione una maggiore e più accessibile quantità di informazioni, a volte anche ingannatorie o, quanto meno, confuse. Ci possono pure, infatti, confondere le idee.

E, purtroppo, mi dispiace che l’obbligatorietà del vaccino come condizione indispensabile per l’iscrizione di un bambino nella scuola pubblica sia stata posticipata di un anno (scolastico) ed entrerà in vigore solo nel 2019-20. Rischiamo di essere sempre il Belpaese delle “cose buone e giuste”, ma rimandabili e condonabili all’infinito.

Perchè, poi, non dovremmo vaccinare i nostri figli? Io stesso ho scritto un post sul mio profilo di Facebook e, tra tanti favorevoli, ho riscontrato anche una buona percentuale di persone contrarie ai vaccini. Raccontando esperienze negative personali, accadute a loro stessi o ai loro figli, subito dopo il vaccino. Di fronte ad un’esperienza negativa, non si può che accettare le perplessità, ma senza generalizzare. E forse, l’unico vero rischio dei vaccini è proprio quello di generalizzare, di essere uguali per tutti, quando non tutti sono uguali di fronte alla reazione ai vaccini. Siamo essere umani, non robot fatti in milioni di copie.

Ma come si potrebbe provvedere a vaccini personalizzati per milioni di bambini? Quasi una mission impossible, ma chissà che un giorno non ci si riesca ad arrivare. Magari con l’aiuto della tecnologia, sempre più sviluppata, che vada a braccetto con la scienza. Ma fino ad allora, per me e per i miei cari, considererò i vaccini fondamentali. Io mi fido del sistema-Medicina. Di chi mi dovrei fidare, sennò? Di presunti santoni o depositari della Verità?

Penso che il non vaccinarsi sia comunque più pericoloso del vaccinarsi. Almeno fino a prova (personale) contraria, che spero di non avere mai. Del resto, quali sono le alternative ai vaccini tradizionali? Esistono vaccini naturali? Omeopatici? O qualcosa del genere? O, secondo i NO VAX, basta non vaccinarsi?

Mi sembra poco per convincermi. Mi serve molto di più.