di Gianmarco Pacione (www.athletamag.com)

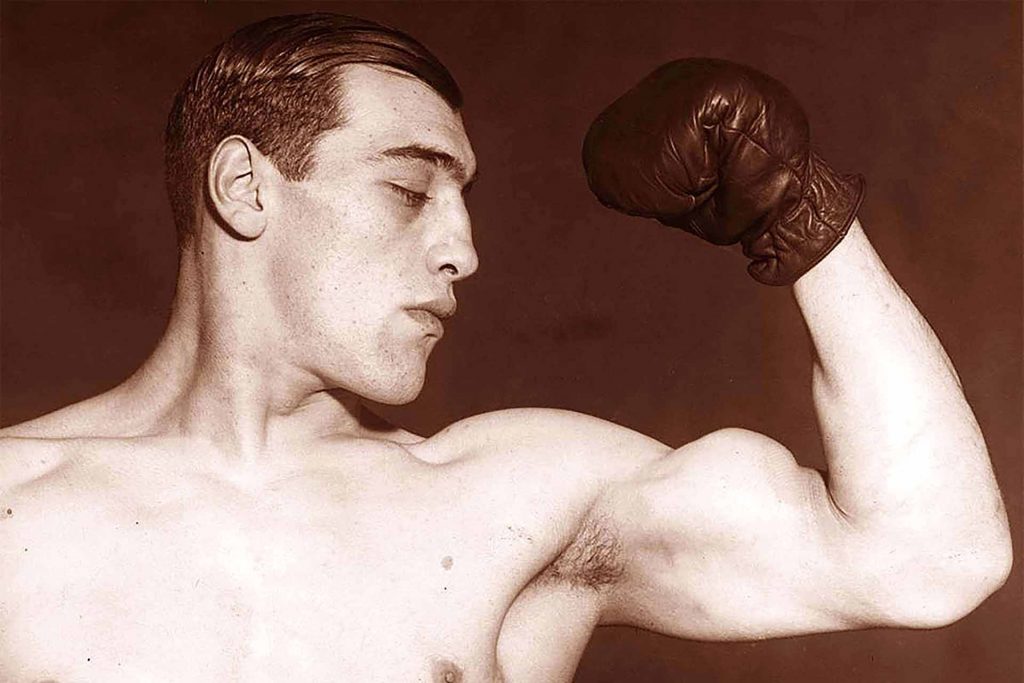

Respirava profondamente, sommerso dai pensieri e dai propri muscoli, Primo Carnera. Lo faceva sul ring del Garden Bowl di Long Island. Era il 29 giugno 1933. Attendeva il montante, il suo montante, per scardinare la cassaforte di guantoni di Jack Sharkey, campione del mondo in carica.

Respirava profondamente, la Montagna in grado di camminare. Scambio dopo scambio traduceva in ampi gesti la primordiale forza bruta. Migliaia di americani trattenevano il fiato osservando quella statuaria prodezza genetica in azione, in mezzo a loro urlava il proprio orgoglio la commossa comunità di emigrati italiani.

Anche Carnera, come tantissimi compatrioti, aveva attraversato l’Atlantico in cerca di fortuna. Per loro rappresentava ben più di un semplice pugile. Il ‘fightatore’, come amavano definirlo sui baffuti marciapiedi di Little Italy, rappresentava una speranza mantenuta, una parabola dal lieto fine.

Era nato a Sequals pesando otto chili, dalle Dolomiti Friulane aveva assorbito per osmosi le venature corporee, la fiabesca presenza scenica. Quella di Carnera, almeno a prima vista, era un’esaltazione del sublime burkiano: di “tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo”.

Appena ventenne nei circhi francesi aveva vestito i panni dell’uomo invincibile, del freak, del diverso che impauriva e annichiliva chiunque gli si palesasse di fronte. L’aveva fatto per sfuggire alla povertà dei monti friulani, per indossare per la prima volta delle scarpe del proprio numero: il 53.

Fu un osservatore d’eccezione, nascosto tra le file di un tendone dall’odore di paglia e sudore, ad intravedere il potenziale pugilistico di quel mastodontico italiano, moderno gladiatore camuffato tra nani ballerini e fiere addomesticate.

Respirava profondamente, Primo Carnera, sul ring del Garden Bowl. Pensava al triste passato da fenomeno da baraccone, alla fortuna di una vita cambiata, ad ogni frase scambiata negli anni con ammiratori sconvolti dalla grandezza delle sue mani. Attendeva il montante, il suo montante, per mettere a tacere malelingue e cospiratori.

Si diceva fosse legato alla mafia italoamericana, si diceva che una larga parte dei suoi incontri fosse stata truccata con il solo scopo d’accrescere il suo status di boxeur. La stampa, quella più spietata, diceva sì che fosse un grande pugile, ma solo per la stazza.

Nel territorio statunitense, tra apparizioni cinematografiche e duetti con soubrette dell’epoca, non era mai riuscito a cancellare quell’oscuro alone che intaccava la sua aura, quei misteriosi rapporti con Al Capone e soci.

Inconsapevole e sorridente, spontaneo e buono, con le sue braccia infinite aveva sempre abbracciato chiunque, anche personaggi sbagliati e chiacchierati. In Italia il suo abbraccio più stretto era andato al regime Fascista.

Per il Duce Carnera era l’immagine perfetta della mascolinità tricolore, dell’eccellenza littoria da mostrare al mondo intero. Il colosso di Sequals aveva sempre acconsentito a salutare la sua patria con il braccio teso, seguendo un rituale obbligato e scenografico.

“A casa mia entrano tutti”, avrebbe poi ammesso, rinnegando il suo impegno politico con la solita, cristallina sincerità.

Respirava profondamente, Primo Carnera, sapeva di dover mettere fine a quel balletto doloroso, a quel turbinio di lucidi pensieri sul ring del Garden Bowl. Eccolo, il montante. Jack Sharkey era a terra al minuto 2’27’’ del sesto round. Non si sarebbe più rialzato. Diventava il primo italiano campione del mondo nella boxe, il gigante di Sequals, diventava eroe di due mondi, di un solo popolo.

Respirava profondamente, con i guantoni alzati al cielo e con la gioia a cullare le immense e provate membra. Non poteva pensare che avrebbe trovato la morte esattamente 34 anni dopo, ironia della sorte nello stesso giorno che lo aveva eletto italiano più famoso della Terra.

Non poteva pensare che, da uomo immagine del fascismo intero, avrebbe perso contro un ebreo dalla stella di David cucita sui pantaloni prima e con un uomo di colore, soprannominato ‘Brown Bomber’, poi.

Non poteva pensare agli anni che avrebbe trascorso sul ring in qualità di wrestler, cercando di racimolare quei milioni che gli erano stati negati durante tutta la carriera pugilistica da pessimi manager.

Sul ring del Garden Bowl si limitava a sorridere festante, il ragazzone di Sequals, si limitava a fare ciò che meglio gli riusciva.